Kämpfe verbinden

Militant gegen patriarchale Gewalt vorzugehen, heißt diesem System den Kampf anzusagen.

Feminismus ist kein „Nebenwiderspruch“, kein „Nice-to-have“, sondern notwendiger Teil antikapitalistischer und antirassistischer Kämpfe.

Der Kapitalismus führt seit jeher Krieg gegen Flinta und ihre Körper – von der Hexenverfolgung bis zur neoliberalen Prekarisierung. Wer von feministischer Befreiung spricht, muss die Klassenfrage mitdenken. Kapitalismus und Patriarchat sind untrennbar miteinander verwoben. Die Art, wie produziert und verteilt wird, bestimmt auch, wie patriarchale Macht wirkt. In Krieg- und Krisenzeiten wird die „Trad-Wife“ romantisiert und Frauen auf die Rolle der „stillen Stütze“ reduziert. Konservative und Rechte verteidigen soldatische, hierarchische Männlichkeitsbilder und verklären die bürgerliche Kleinfamilie, Gehorsam und heteronormative Rollen zu vermeintlichen Idealen. Mit jeder weiteren kapitalistischen Krise gewinnen diese reaktionären Erzählungen an Attraktivität: Das Ideal der „starken Männer“ und „aufopfernden Frauen“ soll Stabilität vorgaukeln, während es reale Abhängigkeit und Gewalt festschreibt. Diese „Rollbacks“ greifen unsere hart erkämpften feministischen Errungenschaften direkt an. Unsere Emanzipation ist für sie gefährlich. Darum gefährden sie alldiejenigen, die nicht in ihr konservatives Ideal passen – seien es diejenigen, die das Gebähren verweigern oder Trans-Personen, die durch ihre bloße Existenz die vermeintliche Natürlichkeit des binären Geschlechtersystems infrage stellen.

Das lassen wir nicht zu. Gemeinsam im feministischen Kampf verteidigen wir uns selbst.

Wir werden in ein männergeschaffenes, gesellschaftliches Ideal gepresst, sollen gleichzeitig pflegen, lieben, erziehen und arbeiten – für weniger Lohn und mit weniger Rechten. Sorge- und Hausarbeit bleiben dabei größtenteils komplett unbezahlt und das, obwohl ohne uns die Mühlen der Kapitals schon lange nicht mehr mahlen würden. Wir tragen die doppelte Last von Lohnarbeit und unbezahlter Reproduktionsarbeit.

Wir wissen: Unsere Rolle ist zentral für das System. Wenn wir streiken, steht die Welt still. Lasst uns eine feministische Perspektive im Arbeitskampf nach vorne tragen.

Neben der kapitalistischen Ausbeutung ist das Patriarchat zudem global verwoben mit Kolonialismus und Imperialismus. Die binäre Geschlechterordnung und Heteronormativität wurden erst durch koloniale Herrschaft weltweit hegemonial. Wer wirkmächtig gegen patriarchale Gewalt vorgehen will, stellt sich gegen dieses imperiale Weltsystem. Queere und feministische Kämpfe müssen daher antikapitalistisch und internationalistisch geführt werden. Wir fordern keine Gleichberechtigung in diesem von Grund auf ungerechten System. Wir wollen nicht gleich ausgebeutet werden und unsere Befreiung soll auch nicht auf den Rücken derer geschehen, denen es noch schlechter geht. Wir wollen keine Gleichberechtigung, sondern kämpfen für eine Überwindung der kapitalistischen, imperialen und patriarchalen Herrschaftsverhältnisse weltweit.

Ni una menos – Patriarchale Gewalt stoppen

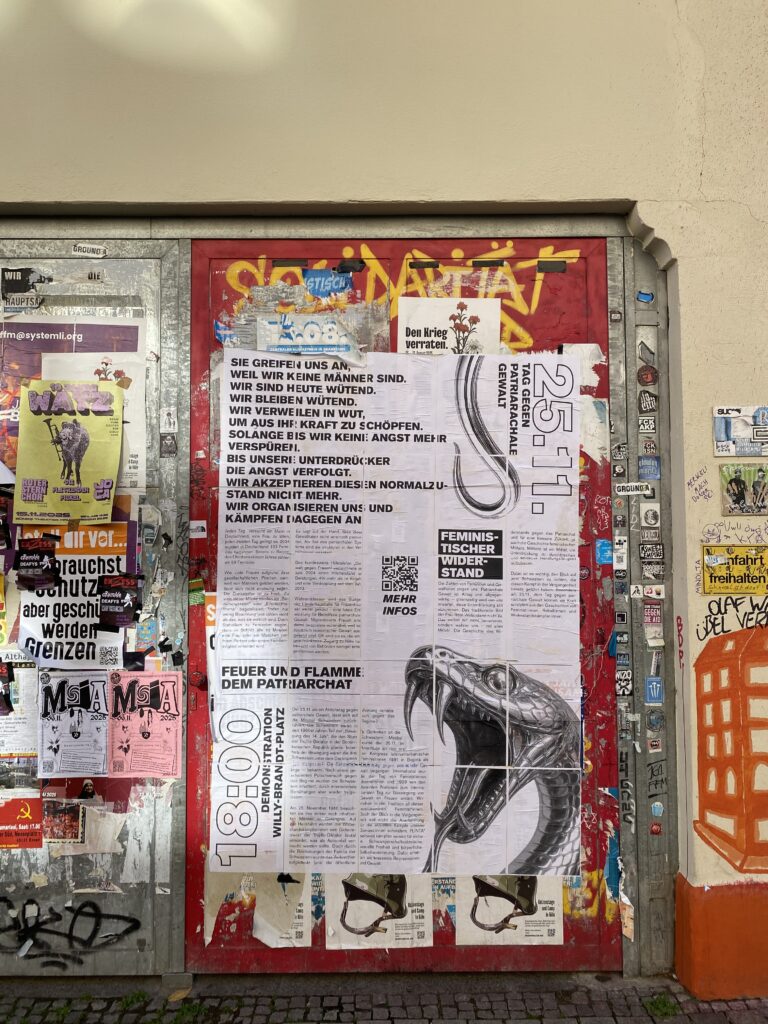

Sie greifen uns an, weil wir keine Männer sind.

Wir sind heute wütend. Wir bleiben wütend.

Wir verweilen in Wut, um aus ihr Kraft zu schöpfen. Solange bis nicht mehr wir, sondern unsere Unterdrücker Angst verspüren. Wir organisieren uns und kämpfen gegen diesen Normalzustand, den wir nicht länger akzeptieren.

Der Normalzustand sieht so aus:

Jeden Tag versucht ein Mann in Deutschland, eine Frau zu töten, jeden zweiten Tag gelingt es. 2024 wurden in Deutschland 103 Femizide begangen. Bereits zu Beginn des Oktobers diesen Jahres zählen wir 72 Femizide.

Wie viele Frauen aufgrund ihrer gesellschaftlichen Position weltweit von Männern getötet werden, lässt sich nicht eindeutig sagen. Die Dunkelziffer ist zu hoch. Zu viele dieser Morde finden als „Beziehungstaten“ oder „Eifersuchtsdrama“ bagatellisiert nur wenig Beachtung und werden nicht als das gezählt, was sie sind. Statistiken zu Femiziden jedoch zeigen, dass im Schnitt alle 10 Minuten eine Frau oder ein Mädchen von ihrem Partner oder einem Familienmitglied ermordet wird.

Es liegt auf der Hand, dass diese Gewalttaten nicht vereinzelt passieren. Als Teil des patriarchalen Systems sind sie strukturell in den Verhältnissen verankert.

Das bundesweite Hilfetelefon „Gewalt gegen Frauen“ verzeichnete im Jahr 2024 einen Höchstand an Beratungen, 4% mehr als im Vorjahr und eine Verdopplung seit dem Jahr 2013.

Währendessen wird das Budget der Länderhaushalte für Frauenhäuser weiter gekürzt – eine fatale Entwicklung für Betroffene patriarchaler Gewalt. Migrantisierte Frauen sind dabei besonders vulnerabel, weil sie zusätzlich rassistischer Gewalt ausgesetzt sind. Oft sind sie es, die eingeschränkteren Zugang zu Hilfe haben und von Behörden weniger ernst genommen werden.

Wir stellen fest:

Patriarchale Gewalt umfasst physische, psychische, sexuelle und ökonomische Gewalt, die im Kontext von partiarchalen Machtverhältnissen ausgeübt wird. Dazu zählen sexistische Witze und Äußerungen, Belästigung, häusliche Gewalt und Stalking. Viel zu oft endet diese Gewalt in Femiziden.

Noch heute sind viele Frauen finanziell abhängig von „ihren“ männlichen Partnern. Viele von ihnen sind im vermeintlich „privaten“ Umfeld des eigenen Zuhauses isoliert und damit besonders verletzlich für Gewalt. Ein großer Teil sexualisierter und psychischer Gewalt findet in der Abwesenheit sozialer Kontrolle, in der Privatsphäre, in den eigenen vier Wänden statt. Wir begreifen das Private als Politikum: Wohnungen, Haushalte und intime Räume sind Orte politischer Machtverhältnisse.

Patriarchale und sexualisierte Gewalt dienen dort als Instrument der Demütigung, Kontrolle und Entmenschlichung. Diese Gewalt kann nicht nur individuelle Machtausübung abgetan werden, sondern dient der systematischen Aufrechterhaltung männlicher Dominanz und geschlechtsspezifischen Machtverhältnissen. Sie ist Ausdruck von gesellschaftlichen Geschlechternormen und reproduziert diese.

Unsere Schwestern leiden. Wir nehmen es nicht mehr hin, dass sie von unseren Partnern, Brüdern, Söhnen getötet werden.

Auf den Staat ist dabei kein Verlass: Frauenhäuser sind überfüllt, Polizei und Justiz sind selbst oft Täter oder (re-)traumatisieren die Betroffenen. Wir brauchen präventive, solidarische und kollektive Lösungen – sichere Räume, Unterstützung, Aufklärung und Strukturen, die bei den Ursachen ansetzen, nicht bei den Symptomen. Aktiv bekämpfen wir alle Vorstufen der Gewalt, warten nicht, bis es zu spät ist und wieder ein Feminizid „passiert“ ist. Das heißt, wir stellen uns gegen die patriarchale Kultur, die Gewalt legitimiert; ökonomische Bedingungen, die Abhängigkeit erzeugen und die strukturellen Ursachen, die Gewaltausübung erleichtern. Ob auf der Arbeit, der Straße, im Netz, im Krieg – es ist dasselbe patriarchale System.

Jin Jian Azadi – Historische und internationale Bezugspunkte

Die Zahlen von Femiziden und Gewalttaten zeigen uns: Patriarchale Gewalt ist Alltag und allgegenwärtig — gleichzeitig wird von uns erwartet, diese Unterdrückung still abzunicken. Das traditionelle Bild der Frau lässt Widerstand nicht zu. Das wollen wir nicht hinnehmen, sondern wehren uns – mit allen Mitteln. Die Geschichte des Widerstands gegen das Patriarchat und für eine bessere Zukunft ist auch die Geschichte feministischer Militanz. Militanz ist ein Mittel, um Unterdrückung zu durchbrechen und kollektive Handlungsfähigkeit aufzubauen.

Die Zahlen von Femiziden und Gewalttaten zeigen uns: Patriarchale Gewalt ist Alltag — unser Kampf ist es auch.

Dieser Kampf kostet Kraft, ist zermürbend und kann uns hoffnungslos machen. Umso wichtiger ist es, deshalb den Blick auf jene Schwestern zu richten, die diesen Kampf in der Vergangenheit bereits geführt haben. Besonders am 25.11., dem Tag gegen patriarchale Gewalt, können wir Kraft schöpfen aus den Geschichten von Feminist:innen, Rebell:innen und Widerstandskämpfer:innen.

Der 25.11. als ein Aktionstag gegen patriarchale Gewalt, lässt sich auf die Mirabal Schwestern zurückführen.

„Las mariposas – die Schmetterlinge“ war der Deckname der Mirabal Schwestern, Patria, Minerva und María Teresa, Widerstandskämpferinnen in der Dominikanischen Republik.

Die Schwestern waren in den 1960er Jahren Teil der „Bewegung des 14. Juni“, die den Sturz der Trujillo-Diktatur in der Dominikanischen Republik plante. Innerhalb der Bewegung waren die drei Schwestern unter dem Decknamen „Las mariposas“- Die Schmetterlinge — bekannt.

Nach einem gescheiterten Putschversuch gegen das Regime wurden die Schwestern inhaftiert, durch internationale Bemühungen aber wieder freigelassen.

Am 25. November 1960 besuchten sie ihre immer noch inhaftierten Männer im Gefängnis. Auf der Heimfahrt wurden die Widerstandskämpferinnen vom Geheimdienst der Trujillo-Diktatur brutal ermordet, was als Autounfall vertuscht werden sollte. Doch durch die Bestrebungen der Familie der Schwestern wurde das Verbrechen aufgedeckt.

In Gedenken an die Schwestern Mirabal wurde der 25.11. im Anschluss an den ersten Kongress lateinamerikanischer Feministinnen 1981 in Bogotá als Aktionstag gegen patriachale Gewalt begangen. International wurde der Tag von Feministinnen übernommen und 1999 von den Vereinten Nationen zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt an Frauen erklärt.

Auch heute noch sind die Schwestern weit über die Dominikanische Republik hinaus ein Symbol für Hoffnung, Kraft und Widerstand.

Auch in Deutschland blicken wir auf eine Tradition feministischer Militanz zurück.

Während die Gruppe Rote Zora Kritik an der „Macker-Militanz“ der autonomen Bewegung der 1980er Jahre in Deutschland übte, sahen sie gleichzeitig die Bedeutung einer feministischer Militanz. Es galt den Begriff über dessen hegemonial männliche Konnotation hinaus zu definieren — Militanz musste strategisch diskutiert und neu adaptiert werden. Damit stellte sich die Rote Zora gegen die weit verbreitet Annahme, Feminismus könne nur als radikal-pazifistische Bewegung erfolgreich sein.

Gegen linke Macker grenzte sich die Gruppe ab, indem sie der Militanz als Selbstzweck eine Absage erteilte. Militanz wurde klar als eine Notwendigkeit verstanden, sich gegen das gewaltvolle patriarchale System zur Wehr zu setzen. Feministische Militanz ist eine Gegen-Gewalt. Sie bedeutet kollektive, feministische Ermächtigung: Die Angst und Gewalt nicht länger hinzunehmen, sich Räume — und nicht zuletzt ein Lebensgefühl — zurückzuerkämpfen. Das Auflehnen gegen die zugeschriebene weibliche Friedfertigkeit und die bewusste Entscheidung Gewalt in der Aktion strategisch einzusetzen, war dabei für die Rote Zora eine Möglichkeit die eigenen Ohnmachtsgefühle zu durchbrechen und Wehrhaftigkeit zu erleben.

Der Roten Zora waren dabei vielfältige Aktionen und Taktiken in ihrer Politik und Protest wichtig, zwischen denen nicht hierachisiert wurde.

Zwischen 1977 und 1988 übernahm die Gruppe die Verantwortung für 45 Brand- und Bombenanschläge, die gezielt nur Sachschäden verursachten. Die Rote Zora war federführend in der Planung und Durchführung von Aktionen gegen patriarchale Unterdrückung, wie das Abtreibungsverbot, Gewalt gegen Frauen und sexistische Werbung. Dabei war der Aktivismus der Gruppe immer auch internationalistisch. Globale feministische Kämpfe, fanden in den Aktionen der Roten Zora ebenso Beachtung, wie die Kämpfe im deutschsprachigen Raum der damaligen Zeit.

Doch wurde der Begriff „Militanz“ auch als Mittel von bürgerlichen und reaktionären Kräften genutzt, die feministische Haltung der Gruppe zu delegitimieren. So wurde ihr politischer Kampf

als übertrieben, irrational und gefährlich abgewertet. Auf diese Weise sollte verhindert werden, dass ihre feministischen Forderungen und Kämpfe gesellschaftliche Resonanz entfalten. Die Gewalt des Systems, das diesen Widerstand erst notwendig macht, fand dabei keine Beachtung.

Neben dem kollektiven Aufbegehren ist ein zentraler Aspekt der feministischen Militanz die Umkehr der Angst. Patriarchale Gewalt wirkt, indem sie uns einschüchtert, vereinzelt und zum Schweigen bringt. Feministische Militanz zielt darauf, diese Angst auf diejenigen zurückzuwerfen, die von unserer Unterordnung profitieren. Wenn nicht wir, sondern unsere Unterdrücker:innen Angst verspüren, verändert das das Kräfteverhältnis grundlegend.

Nehmen wir uns dafür ein Beispiel an der Gulabi Gang im indischen Uttar Pradesh und ihrer Pink Sari Revolution. Um sich gegen sexualiserte Gewalt zu wehren und dabei nicht auf die korrupte Polizei zu verlassen, haben sich Frauen in Uttar Pradesh zusammengeschlossen. Gemeinsam, mit pinken Schlagstöcken bewaffnet, gehen sie gewaltvoll gegen die Täter vor. In einem Zusammenschluss von mittlerweile 150.000 Frauen wirken sie als kollektive Kraft. Ihre pinken Sari werden als Zeichen von Solidarität erkannt, was ihnen den Respekt der Bevölkerung verschafft hat. Als Bewegung, die unabhängig von Staat und Behörden agiert, hat die Gulabi Gang das Vetrauen von Betroffenen patriarchaler Gewalt durch ihre aktive Rolle gewonnen.

Die Bewegung zeigt eindrücklich wie Feminismus aussieht, der sich vom sog. „karzeralen Feminismus“ lossagt, einem Feminismus, der sich primär auf die strafrechtliche Verfolgung patriarchaler Gewalt stützt. Wie unsere Schwestern der Gulabi Gang wissen auch wir, dass uns das bürgerliche Recht nicht befreit. Kein Strafspruch verhindert die Gewalt, die fest in die kapitalistische Gesellschaft eingeschrieben ist. Die Institutionen des bürgerlichen Staats — sein Militär, seine Polizei, sein Recht — stabilisieren die ungleichen Machtverhältnisse unserer Gesellschaft. Einer Gesellschaft, in der unsere Körper zu Spielbällen werden in einem System, das die hetero-normative Geschlechterordnung aufrecht erhalten muss, um existieren zu können.

Wir stehen in der Tradition all dieser revolutionären Feminist*innen. Sie geben uns Mut und inspirieren unsere Kämpfe. Der Motor unserer Emanzipation ist Widerstand. Unsere Wut, unser Wille und unser Kampf waren schon immer das Rückgrat der kommunistischen Bewegung.

Doch der Blick in die Vergangenheit soll nicht die Anerkennung für die aktuellen Kämpfe unserer Genoss:innen schmälern. FLINTA* weltweit kämpfen vereint für sichere Schwangerschaftsabbrüche, sexuelle Freiheit und körperliche Selbstbestimmung. Dafür erfahren sie krasseste Repressionen und Gewalt. Auch in Deutschland wird Militanz kriminalisiert und gesellschaftlich delegitimiert – Free Maja! Free Hannah!

Lasst uns zu den Furien, zu den Hexen, werden, die sie schon immer in uns sahen. Sie führen einen Krieg gegen Feministi*innen? Wir wehren uns.

Macker gibt’s in jeder Stadt – bildet Banden, macht sie platt

Feministische Bündnisse sind überlebensnotwendig: Orte der kollektiven Verantwortung, des gemeinsamen Widerstandes, des Schutzes, des Austausches und der Selbstermächtigung. Sie sind gelebte Gegenentwürfe zu einer Gesellschaft, die auf Konkurrenz, Vereinzelung und Ausbeutung beruht.

Diese Solidarität ist nicht nur ein schickes Wort, sondern bedeutet praktisch Ressourcen wie Räume, Geld, Wissen, Strategien, Rechtsbeistand und Fürsorge zu teilen. Wir bauen auf lokale und transnationale Bündnisse gegen patriarchale, kapitalistische und rassistische Unterdrückung, präventive Bildungsarbeit und feministische Strategie- und Selbstverteidigungskurse.

Lasst uns das Schweigen brechen, neue Allianzen schmieden und praktische Durchbrüche erzwingen. Feministische Militanz heißt, wir lassen uns nicht länger spalten. Wir durschauen ihre Logik – sie wollen uns gegeneinander aufstacheln, mit Schönheitswahn und Selbstoptimierung, sie wollen das wir uns schuldig fühlen, uns schämen. Aber wir drehen die Angst um. Wir organisieren uns. Wenn wir uns zusammenschließen und emanzipatorisch organisieren, die Betroffenen ernst nehmen und unterstützen, können wir den herrschenden Verhältnissen etwas entgegensetzen. Die Verhältnisse, unsere verschiedenen Realitäten, sind veränderbar. Zusammen wird aus individueller Ohnmacht kollektive Stärke und wir schaffen so die Grundlage für dauerhaften Wandel.

Feuer und Flamme dem Patriarchat

Nehmt ihr uns eine, antworten wir alle. Und wir antworten alle.

Wir kämpfen vereint gegen patriarchale Gewalt und das kapitalistische System, das sie nährt. Es gibt kein friedliches Arrangement mit einer Ordnung, deren Fundament unsere Unterwerfung ist.

Unsere Antwort auf diese Ordnung, ist Widerstand – auf allen Ebenen, mit allen Mitteln.

Jede kollektive Tat feministischer Selbstverteidigung und Selbstermächtigung erschüttert ein System, das auf patriarchaler, kapitalistischer und rassistischer Unterdrückung basiert.

Wir lassen uns nicht zurückdrängen – nicht in die Küche, nicht an die Front, nicht in die Fabrik. Im Gegensatz, wir sind laut auf der Straße, wir nehmen uns Angsträume, wir erkämpfen Selbstbestimmung. Wir werden leben – ohne Angst, Gewalt und Ausbeutung. In Solidarität und Fürsorge.

Um dort hinzukommen braucht es eine vielfältige feministische Militanz. Vielfältig muss sie sein, den vielschichtig sind die Strukturen, die uns ausbeuten; die Männer, die uns unterdrücken; die Lebensrealitäten, die uns zurückhalten. Was wir brauchen, sind neue Formen des Organisierens, die uns Hoffnung und Kraft spenden und grenzüberschreitende Aktionen, die uns Selbstvertrauen und Mut geben.

Eine bewusste feministische-militante Strategie bedeutet daher, Gewalt nicht zu verherrlichen, sondern sie als eines von mehreren Instrumenten im Kampf zu begreifen – immer im Hinblick auf das Ziel eine Gegenmacht aufzubauen, die den Alltag verändern kann und neue Perspektiven der Befreiung eröffnet.