Gastbeitrag von Ibrahim Lazoros

In den letzten Wochen sorgt eine Nachricht aus dem kurdischen Widerstand für Aufsehen: Die PKK hat auf ihrem 12. Kongress angekündigt, ihre Aktivitäten unter diesem Namen zu beenden. Was auf den ersten Blick wie eine Auflösung wirkt, ist bei genauerer Betrachtung ein strategischer Wandel – und könnte den Beginn einer neuen Phase im kurdischen Befreiungsprojekt markieren.

Einordnung: Was bedeutet „Auflösung“?

Zentral ist: Es geht explizit um die PKK in der Türkei, also um den bewaffneten Arm innerhalb Nordkurdistans (Bakur). Andere Teile der Bewegung – wie die HPG (Guerilla), die KCK (Gesamtdach), oder die Schwesterorganisationen in Rojava, Rojhelat oder Europa – werden nicht erwähnt. Die Bewegung ist bekannt dafür, sehr genau zwischen einzelnen Strukturen zu unterscheiden. Dass sie hier ausschließlich von der PKK spricht, ist kein Zufall.

Der Kontext: Rückblick auf 2015

Der Rückzug der PKK steht in engem Zusammenhang mit dem gescheiterten Aufstand 2015–2016. Damals hatten Kurdinnen in Städten wie Amed (Diyarbakır), Nusaybin und Cizîr versucht, autonome Selbstverwaltungsstrukturen aufzubauen – inklusive lokaler Räte, kommunaler Einrichtungen und bewaffneter Selbstverteidigung. Die türkische Armee schlug brutal zurück, ganze Stadtteile wurden zerstört, viele Aktivistinnen getötet oder inhaftiert.

Jetzt scheint die Bewegung Lehren daraus gezogen zu haben. Die militärische Konfrontation innerhalb der Türkei soll beendet werden, um den Raum für zivilgesellschaftlichen Aufbau zu schaffen. Dabei wird die PKK als bewaffnete Struktur nicht nur zurückgefahren, sondern vollständig „beendet“ – zumindest unter diesem Namen.

Neuer Aufbau unter neuem Namen

In Interviews und Stellungnahmen wird deutlich: Die Bewegung plant keine Kapitulation, sondern einen Neustart. In dem vergangenen Friedensprozess sah es die Bewegung es vor, Guerillaeinheiten aus der Türkei abzuziehen und in andere Regionen wie die Kandil Berge im Nordirak zu verlegen. Ebenfalls wurde gefordert, dass erfahrene Kader, als politische Organisatoren in die Städte zurück kehren können, ohne juristische folgen befürchten zu müssen.

Das Ziel: Der Wiederaufbau demokratischer, autonomer Strukturen, diesmal ohne offenen Krieg, aber mit klarem politischen Anspruch.

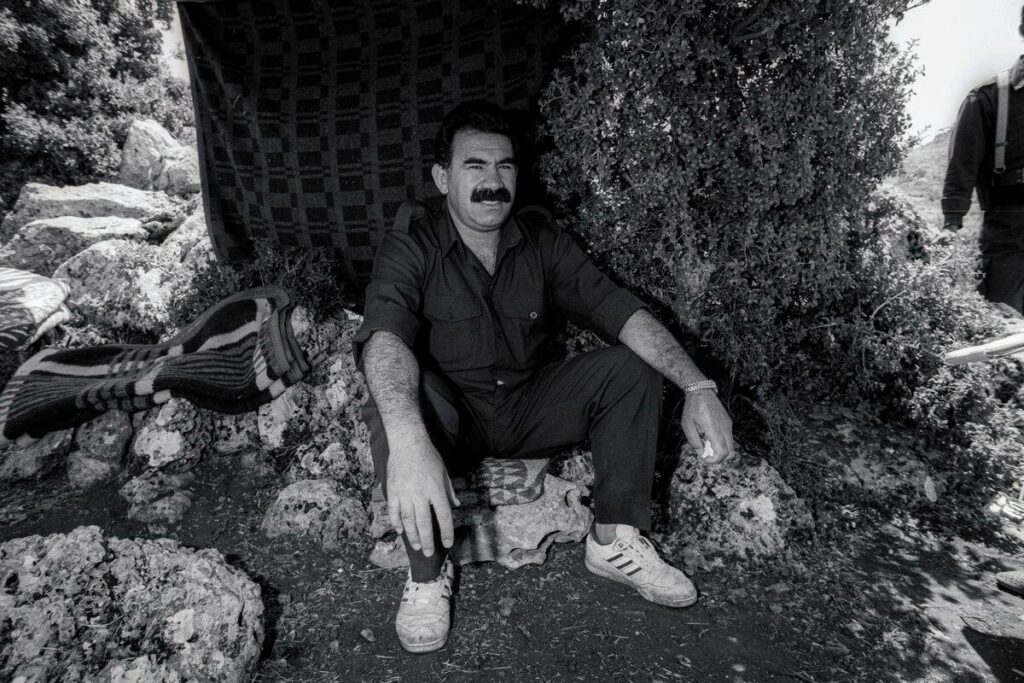

Ein zentrales Element der neuen Phase ist die Rolle von Abdullah Öcalan. Seine Freilassung – oder zumindest die Wiederaufnahme eines politischen Dialogs mit ihm – wird als Schlüssel für eine Lösung der kurdischen Frage gesehen. Der Rückzug der PKK und die Betonung ziviler Perspektiven soll auch dazu beitragen, international und innenpolitisch neue Türen für Verhandlungen zu öffnen.

Historischer Kontext und Strategische Transformationen in der Vergangenheit

Frühe Phasen der Transformation:

Schon in den 1990ern begann Abdullah Öcalan, die klassischen nationalistischen Ideale der PKK infrage zu stellen. In seinen Verteidigungsschriften (Zur Lösung der kurdischen Frage – Visionen einer demokratischen Republik), schlägt er vor, dass der kurdische Befreiungskampf nicht auf einen eigenen Staat abzielen sollte. Er argumentierte, dass wahre Freiheit nur in der Überwindung von Staat und Kapitalismus zu finden sei, und dass Kurden in einem konföderalen System mit anderen Völkern leben sollten. Dies führte 1999 zu seiner berühmten Erklärung, den bewaffneten Kampf als primäres Mittel der Auseinandersetzung zu überdenken und stattdessen auf politische, zivile und diplomatische Lösungen zu setzen.

2005 – Die KCK wird gegründet:

Die Gemeinschaft der Gesellschaften Kurdistans (KCK) wurde als multilaterales, dezentrales Dachgebilde geschaffen, um die kurdische Gesellschaft zu organisieren. Der KCK-Vertrag, der auf Öcalans Theorie des Demokratischen Konföderalismus basiert, strebt eine Gesellschaftsstruktur an, die ohne einen zentralen Staat auskommt. Öcalan argumentiert in seinem Werk „Der Demokratische Konföderalismus“, dass wahre Freiheit für die Völker nicht durch die Bildung eigener Nationalstaaten erreicht wird, sondern durch die Auflösung bestehender Staaten und die Schaffung föderaler, selbstverwalteter Strukturen.

2013–2015 – Der Friedensprozess und zivile Selbstverwaltung:

Während des Friedensprozesses zwischen der PKK und der Türkei legte die Bewegung die Waffen nieder und begann, zivile Strukturen in den kurdischen Gebieten aufzubauen. In seinen Schriften betonte Öcalan, dass diese Zivilgesellschaft nicht von der militärischen Präsenz abhängig sein dürfe. Es geht nicht nur darum, den Krieg zu beenden, sondern vielmehr darum, Wege zu finden, wie wir ohne Gewalt leben können. Die wahre Revolution liegt in den sozialen und politischen Veränderungen, die wir in unseren Städten und Dörfern umsetzen können. 2015 jedoch scheiterte dieser Prozess, als der türkische Staat die kurdischen Städte bombardierte und das Projekt der zivilen Selbstverwaltung gewaltsam beendete.

Rojava als gelebte Alternative:

Seit 2012 hat die kurdische Bewegung in Rojava (Nordostsyrien) ein Modell für demokratische Autonomie aufgebaut. In seiner Analyse der Situation in Rojava erklärte Öcalan, dass die kurdische Revolution besonders revolutionär sei, weil sie nicht nur die Freiheit eines Volkes anstrebt, sondern auch eine neue Gesellschaftsordnung auf der Grundlage von Gleichheit und Ökologie schafft. Es geht dabei nicht nur um den politischen Einfluss der PKK, sondern um die gelebte Vision der Demokratischen Autonomie, die alle Kurden und viele andere Völker in der Region einbezieht.

Wohin entwickelt sich der Konflikt international?

Fokus auf Menschenrechte & Öcalan:

Die Forderung nach der Freilassung Abdullah Öcalans wird zunehmend zu einem internationalen Thema. Sein Einfluss als Denker und Visionär des Demokratischen Konföderalismus wird immer klarer. Für viele Kurden und ihre internationalen Unterstützer ist er nicht nur ein Symbol des Widerstands, sondern auch ein Vordenker eines neuen Gesellschaftsmodells. In seinen Schriften erklärt Öcalan, dass Freiheit nicht nur das Recht auf Leben ist, sondern auch das Recht, die eigene Gesellschaft zu organisieren und die Zukunft zu gestalten.

Neue Legitimität für die Demokratische Autonomie:

Indem die PKK ihre Militanz zurückfährt, wird die Idee einer autonomen, basisdemokratischen Gesellschaft immer sichtbarer. Dieses Modell wird immer relevanter in einer Zeit, in der globale Bewegungen gegen den Kapitalismus, gegen den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit stärker werden. In seinen Schriften zum „Demokratischen Konföderalismus“ beschreibt Öcalan, dass wahre Demokratie nicht in den großen Hauptstädten der Welt zu finden ist, sondern in den kleinen, selbstverwalteten Dörfern und Städten, die unabhängig von zentraler Kontrolle organisiert sind. Dieses Modell gewinnt zunehmend an Bedeutung, insbesondere in einer Zeit, in der globale Bewegungen gegen den Kapitalismus, den Klimawandel und für soziale Gerechtigkeit immer stärker werden.

Neue Repressionsformen:

Es ist zu erwarten, dass der türkische Staat mit noch härteren Mitteln gegen die Zivilgesellschaft vorgeht. Doch dieses Vorgehen wird immer mehr unter dem Licht einer internationalen Öffentlichkeit stehen, die die Unterdrückung von zivilen Bewegungen zunehmend kritisch hinterfragt. In seiner Analyse der geopolitischen Lage betonte Öcalan, dass sich die Völker gegen den internationalen Imperialismus vereinen müssen, der Krieg und Zerstörung verbreitet.

Weg vom „Terror“-Narrativ:

Die Entscheidung der PKK, die Waffen niederzulegen und ihre militärische Struktur in den Hintergrund zu rücken, könnte das Bild der Bewegung im internationalen Kontext stark verändern. Die westlichen Länder, die die PKK bisher als terroristische Organisation betrachteten, haben nun Schwierigkeiten, diese Erzählung aufrechtzuerhalten. Es wird zunehmend klar, dass die Bewegung stärker auf politische und soziale Veränderungen setzt, die durch friedliche Mittel und zivile Aktivität erzielt werden können.

Zentraler Gedanke:

Die kurdische Freiheitsbewegung, und vor allem die PKK, transformiert sich, ohne ihre Ideale aufzugeben. Indem sie die Waffen niederlegt und ihren Fokus auf zivile Strukturen legt, setzt sie auf eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung, die weit über die traditionelle Vorstellung eines militärischen Kampfes hinausgeht. Die Bewegung zeigt, dass wahre Revolution nicht nur in der Veränderung von Machtverhältnissen liegt, sondern in der Transformation der gesamten Gesellschaft.